コレって、ちょっとイイかも!

SDGsな最新グルメ

環境問題、食料問題、フードロス問題…

SDGsな取り組みをグルメの分野からピックアップ!

美味しく、楽しく、まじめに食の未来をお伝えします。

食用コオロギで解決する!

タンパク質危機と食品ロス問題

『国連食糧農業機関(FAO)』も推奨

タンパク質危機を補う「昆虫食」

ジワジワ迫りくる世界的な食糧危機。その対策として『国連食糧農業機関(FAO)』が「昆虫食」を推奨していることは知っているはず。それでも「昆虫食が大切なのはわかっているけど、願わくは、食料不足が起こりませんように!」と思っている人も多いのでは?

でも地球上には食べられる昆虫が、実は1900種以上も存在しています。アフリカ、アメリカ、アジア、ヨーロッパなど約100カ国20億人の食卓には、数百種の昆虫食が並んでいるのです。日本でもハチやイナゴを食べる人たちがいるので驚くこともないでしょう。

厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準」によると、18歳以上の男性は1日60グラム、18歳以上の女性だと1日50グラムのタンパク質摂取を推奨しています。今後、食糧危機になったらそのタンパク質はどこから摂取できるのでしょうか? これからのみなさんの行動で決まることは火を見るよりも明らかです。(※厚生労働省「日本人の食事摂取基準」から引用)

解決したい課題

「タンパク質危機」

「人口減少」のニュースが毎日のように流れる日本。少子高齢化が急速に進展した結果、2008年をピークに総人口が減少。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、2050年には日本の総人口は1億人を下回ると予測しています。(※2018年総務省の調査発表より引用)

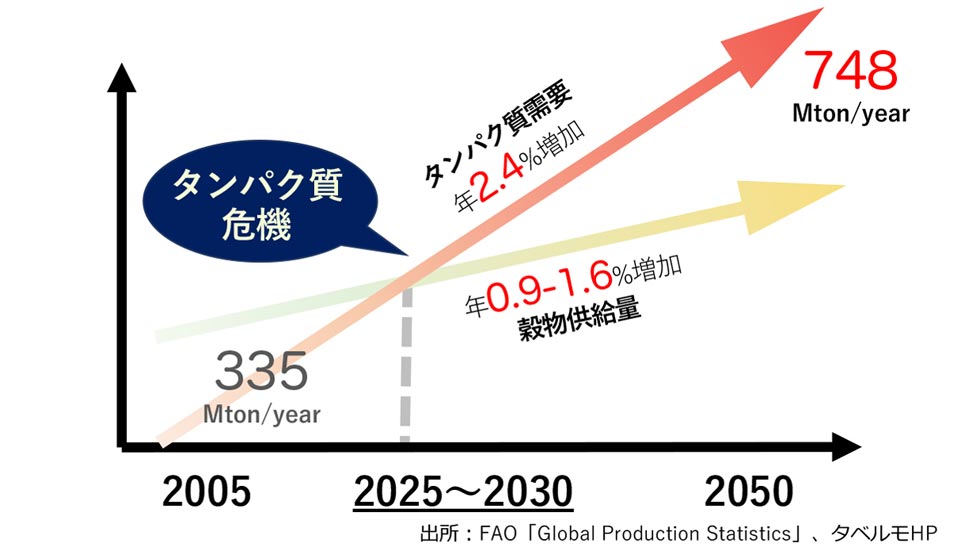

ところが世界の人口は増え続けているのです。『国連(UN)経済社会局(DESA)』が発表した『世界人口推計』によると、世界人口は現在の77億人から、2050年には97億人へと増加。さらに2100年には109億人に増えると予測。つまり今後30年で20億人、80年後には30億人にも増えるのです。(※国連「世界人口予測」より引用)

もちろん人口増加に伴い、1人当たりの肉や魚などのタンパク質の消費量も世界規模で増加。これまでの供給に需要が追いつかなくなり「タンパク質危機」が起きるといわれています。そうなると肉や魚が足りなくなることは明らかです。

解決したい課題

「食品ロス」

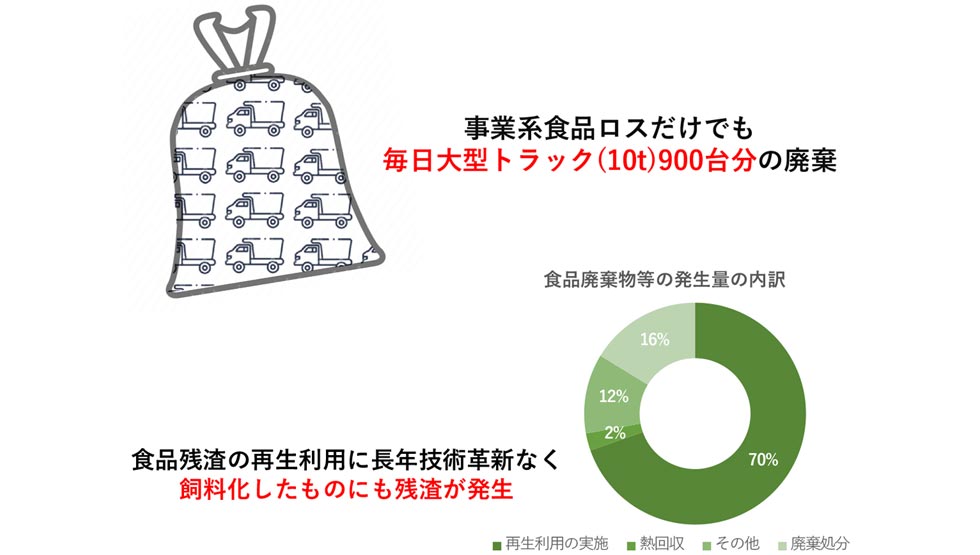

『農林水産省』の発表によると、平成29年度の日本の食品ロスは1年で約612万トン。その量は『国連WFP(国際連合世界食糧計画)』が、世界中で飢餓に苦しむ約6億9,000万人に対して支援した食糧量の1.5倍に当たります。(※2020年農林水産省発表の資料より引用)

ちなみに世界の5歳未満児の3人に1人に相当する2億人が、栄養不足や過体重であると報告されています。さらに生後6カ月から2歳までの子どものおよそ3人に2人が、必要な食べ物を得られず、脳の発達の遅れ、免疫力の低下、感染症の増加などによって、死に至るリスクにさらされています。(※ユニセフの基幹報告書「世界子供白書」より引用)

同時に世界では成人の肥満も悪化。現在では世界の成人のおよそ8人に1人に相当する6億7200万人あまりが肥満といわれています。このように日本を含めた多くの国で、低栄養が過体重や肥満と併存していることも問題なのです。(※国際連合食糧農業機関(FAO)の調査発表より引用)

持続可能で環境にやさしい

タンパク質源「コオロギ」

「昆虫食」という言葉は知っていても「食べたことがない」という人が多いはず。虫に触ることができないような子どもが増えている現代では「昆虫食」に対する抵抗感があることも理解できます。でも、これから先の世の中では必要不可欠な存在になる可能性は十分にあります。

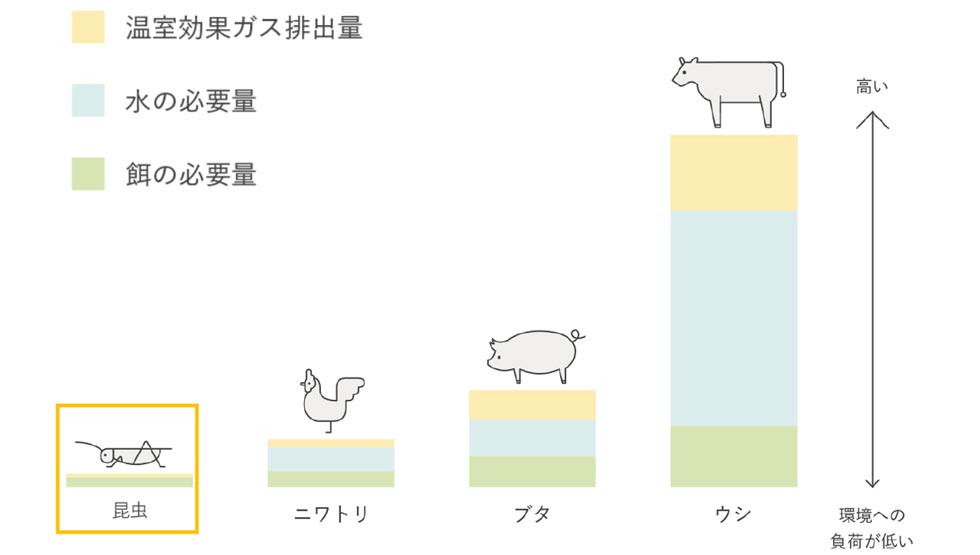

近年注目されている「昆虫食」はコオロギ。100グラム当たりのタンパク質量を比較すると「鶏は23.3グラム」「豚は22.1グラム」「牛は21.1グラム」。それに対してなんと「コオロギは60グラム」と圧倒的に多いのです。(※文部科学省 食品成分データベースより算出)

さらに「エサの必要量」「水の必要量」「温室効果ガス排出量」も、鶏・豚・牛に比べると、ほぼゼロに等しい数値になります。ちなみに牛などの家畜によって生成される温室効果ガスは全体の約14.5%といわれています。この割合は、世界中の車・トラック・飛行機・船から排出されるガスの総量とほぼ同じというから驚きです。

テクノロジーで実現する

持続可能な循環型食品

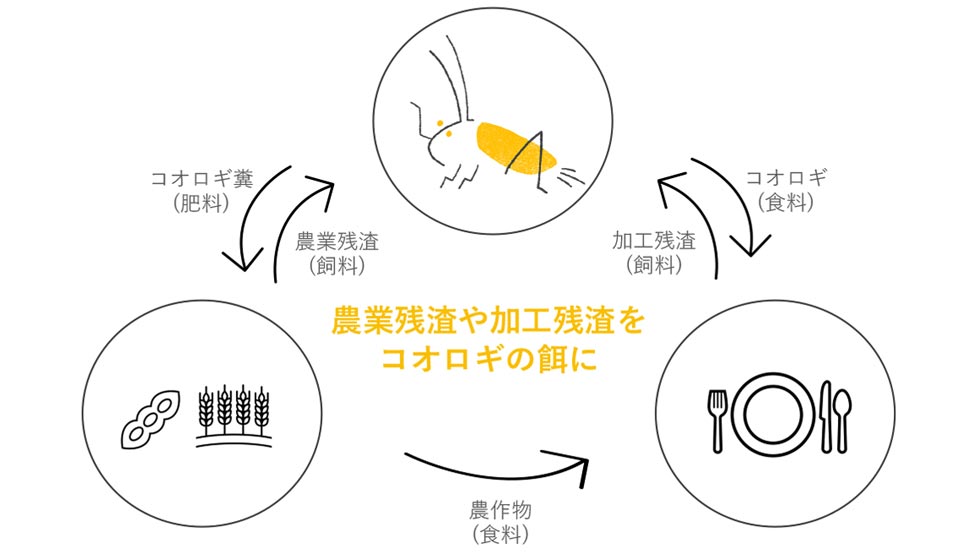

食用コオロギのなかでも生産量日本一を誇る企業が『株式会社グリラス』。2019 年に設立された『徳島大学』発のフードテックベンチャーです。世界でもトップレベルの知識やノウハウを活かすべく、大学で培った25 年以上のコオロギに関する研究を基礎に立ち上げた会社です。

現在は捨てられるはずのフードロスで育てたコオロギを介して、新たなタンパク質を生み出す「循環型のフードサイクル」を研究。テクノロジーで実現する持続可能な循環型食品「サーキュラーフード(R)」の開発を行っています。

近年では『株式会社ジェイテクト』と業務提携。食用コオロギを量産するシステムの開発に着手。自動生産システムの導入を進めています。

食品ロスから生まれた循環食

「クッキー」と「クランチ」

『株式会社グリラス』では、6月4日(金)から自社ECサイトにて、食用コオロギでつくった「C. TIRA Cookie(シートリア クッキー)」と「C. TIRA Crunch(シートリア クランチ)」の販売を開始しました。もちろん特別な管理下のもと、フードロスを再活用しながら国内で生産した食用コオロギなので安全安心です。

商品の発表会には、タレントの宮澤エマさん、『徳島大学』の助教であり『株式会社グリラス』のCEOでもある渡邉崇人さん、『ラーメン凪』と共同開発した「コオロギラーメン」で有名な『ANTCICADA』の創業者・篠原佑太さんも同席されました。

「虫の味わいをしっかり味わう…ということは、まだありえませんが、虫の特徴を活かして食べ物をつくっていくことは必要だと思っています。なので、今回はコオロギの小麦っぽさを活かすためにクッキーにしました。もちろん美味しくないと広まりません。なので心を込めて美味しくつくっています」とは渡邉崇人さん。

■「C. TRIA クッキー(ココア / ハーブ & ガーリック)」

<8枚(72グラム)780円、16枚(144グラム)1,290円>

クッキーの定番ココア味と、お酒にも合うハーブ&ガーリック味の2種類をラインアップ。

「コオロギを粉末にしてつくっているので見た目の抵抗感はないです。味わいも、コオロギが入っているとはまったくわかりません。そもそも食料ロスやタンパク質危機など、問題意識を持って日々取り組み続けることって難しいですが、クッキーなら消費者として参加できるのでありがたいです」とは宮澤エマさん。

■「C. TIRA Crunch(シートリア クランチ)」

<10個(90グラム)980円>

サクッとした食感とチョコレートとのバランスがぴったりの手軽に楽しめるクランチです。

「美味しいコオロギでなければ、美味しい料理はできません。その点でいうと理想の味わいに育っていると思います。メディアの多くはコオロギの栄養素の高さばかりを取り上げますが、本当に美味しいので、食材としての良さを“必要だから”ではなく“美味しい”と伝えて欲しいです」とは篠原佑太さん。

コオロギを食べることが

当たり前の世の中になっていく

クッキーやクランチ以外にも、ラーメン、しょう油、ビール、せんべい、パン、スイーツ…など、さまざまな商品になって世の中に誕生しているコオロギ。10年前と比べると「食用コオロギ」という言葉も、すっかり浸透しています。

もともとコオロギは個体が小さいので、スダチを食べさせ続けると柑橘系の香りになったり、カツオ節を与え続けるとダシとして利用できたりと、味わいが変化するところも特徴です。

現在『株式会社グリラス』ではコオロギをプロテインパウダーとして開発中。「カラダにどう良いか?」を『徳島大学』で実験しているとのことです。これから10年後には、どのような料理が食卓に並んでいるのか。ちょっと気になりませんか?